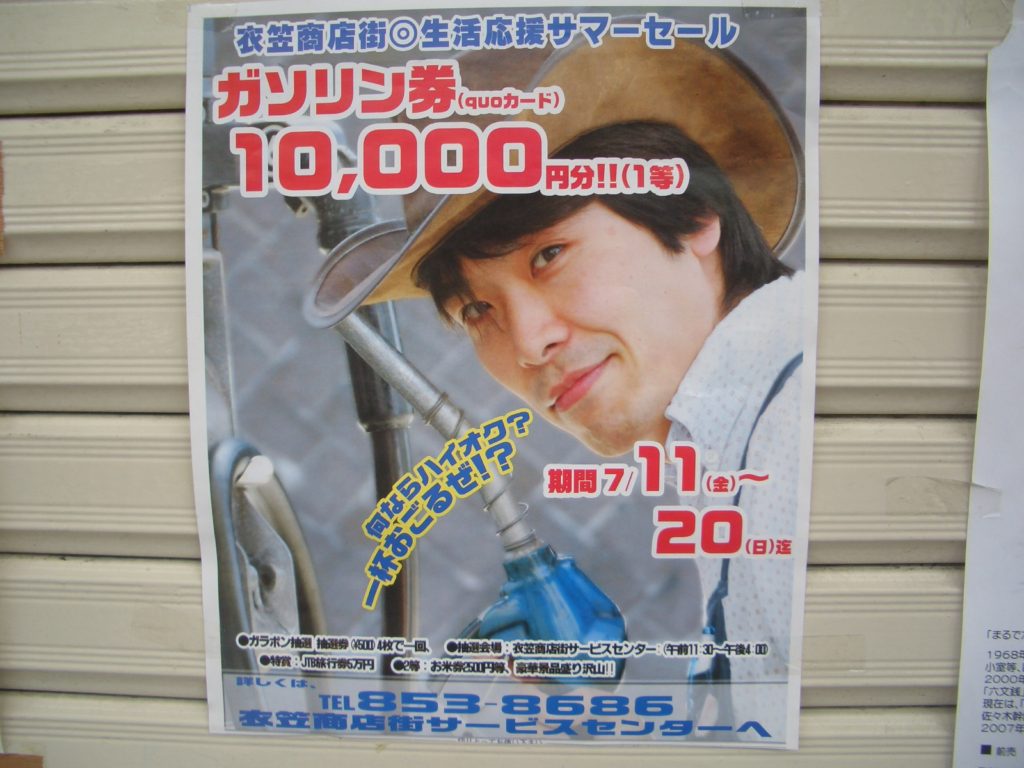

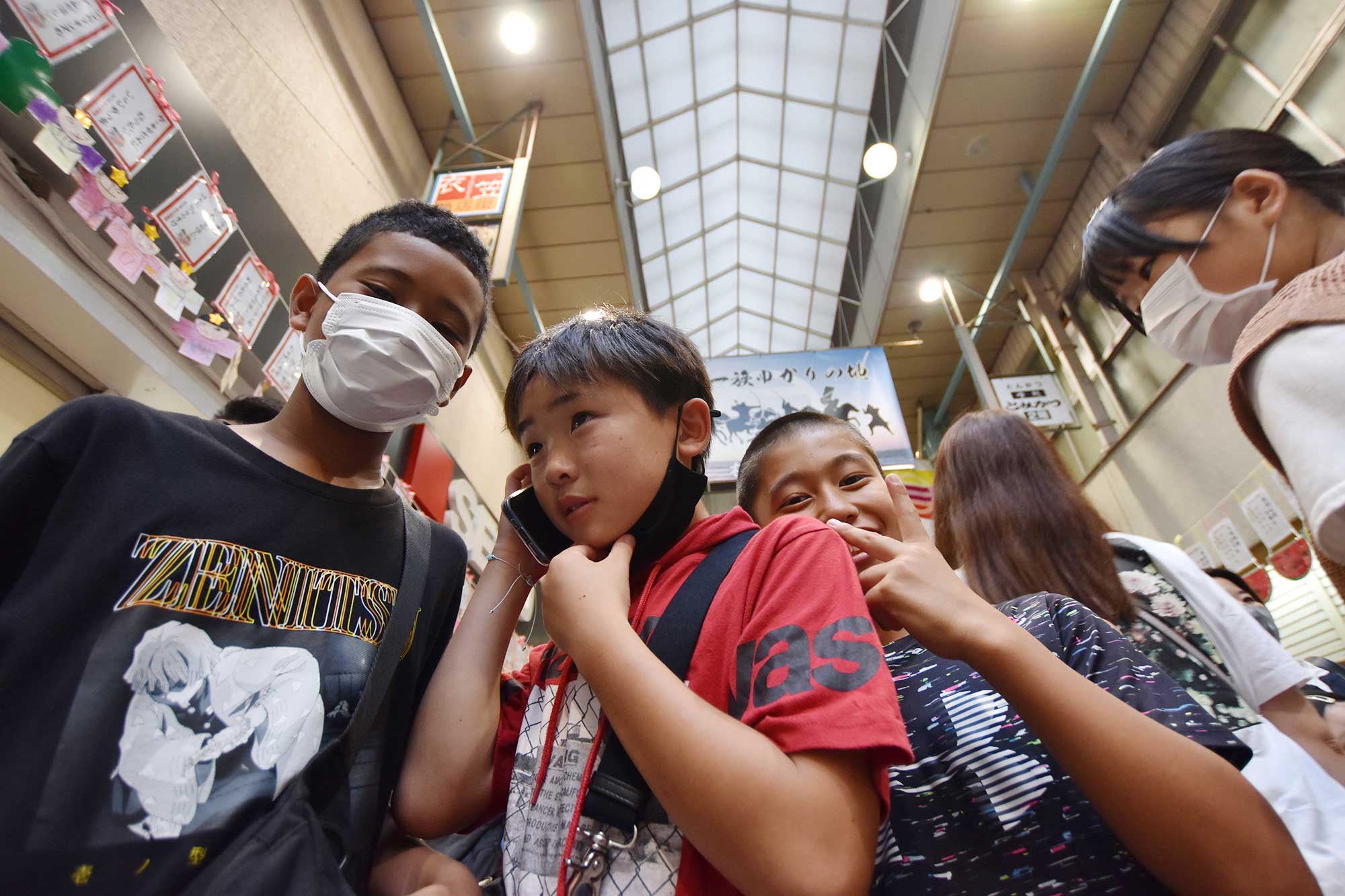

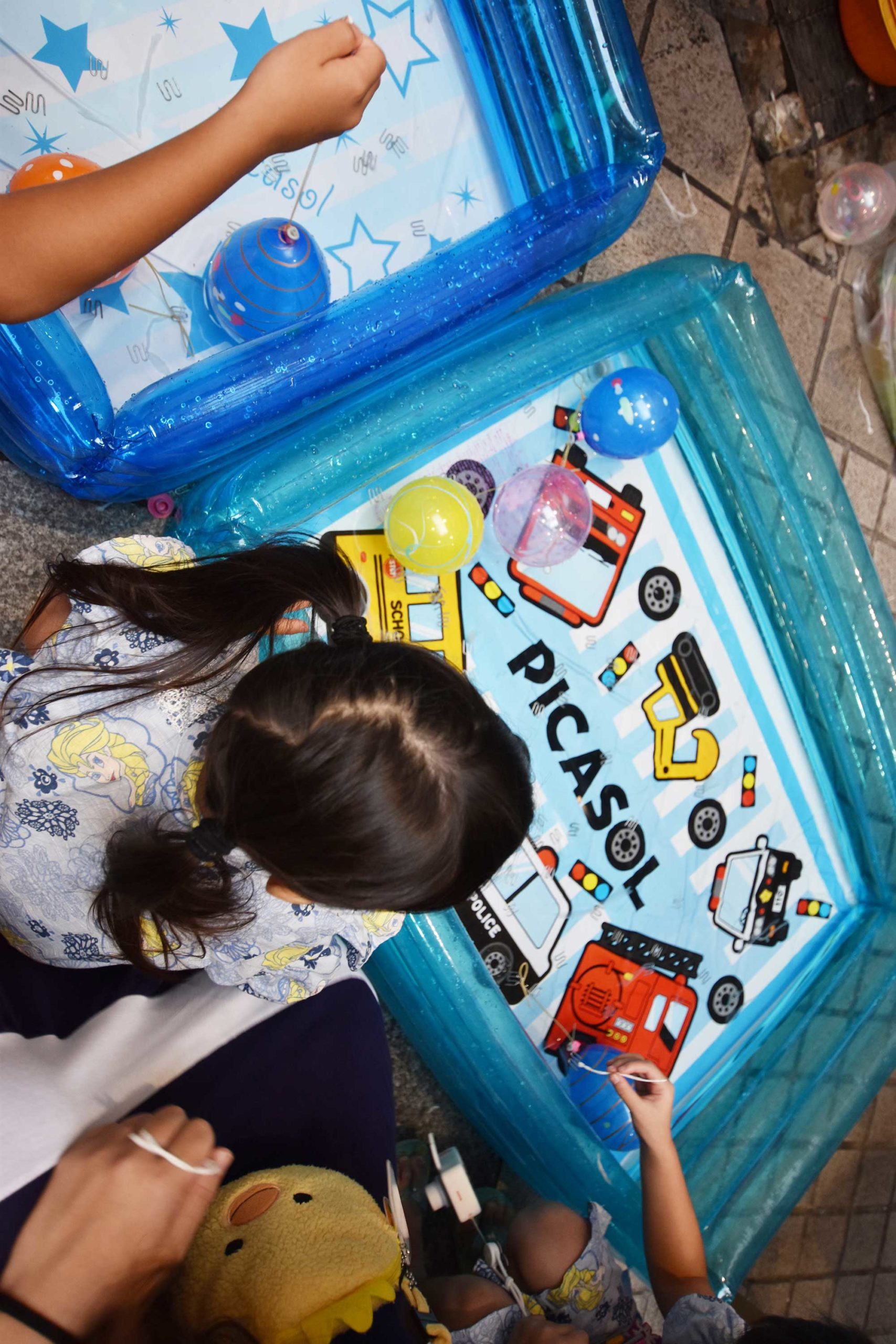

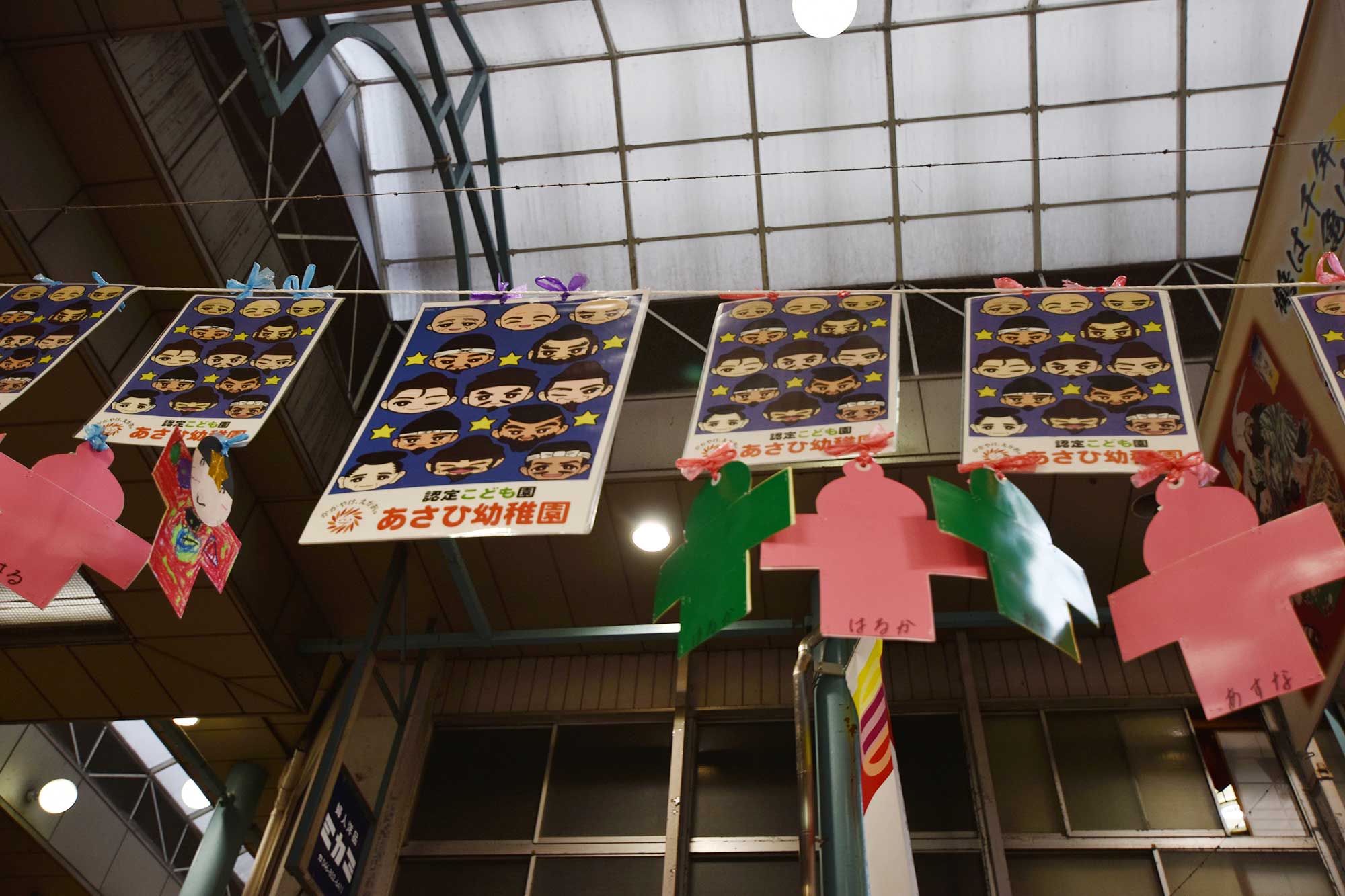

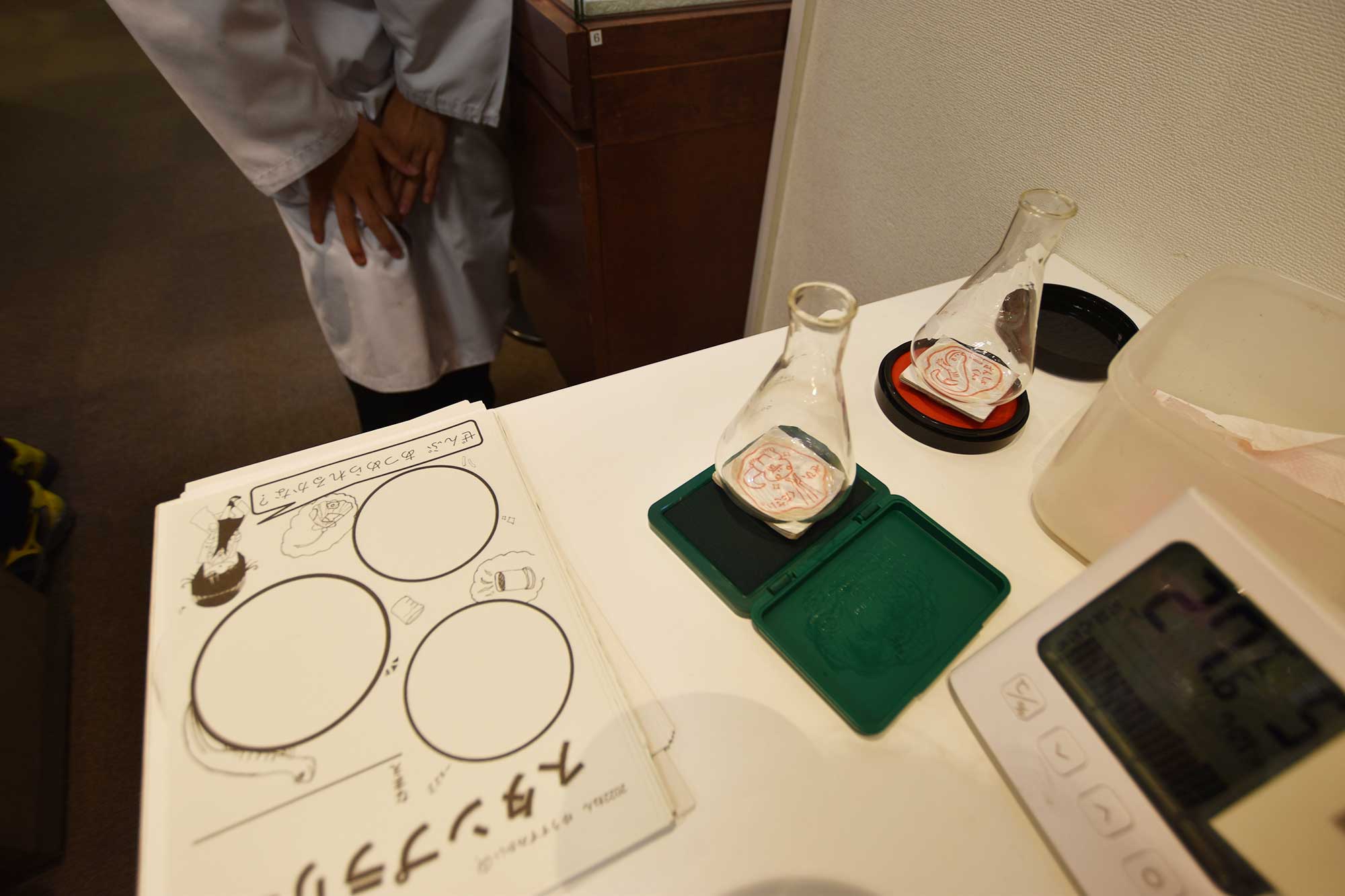

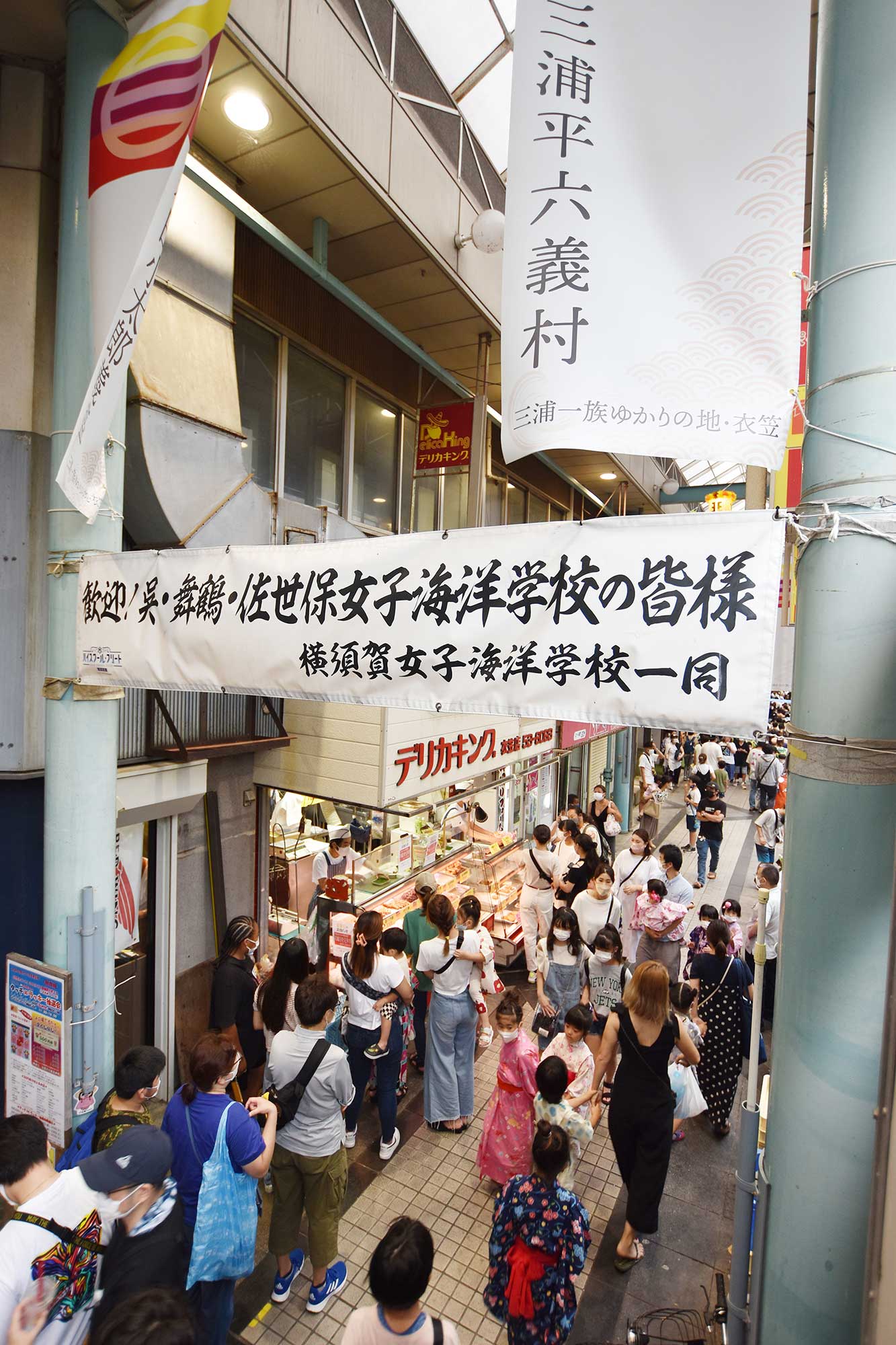

2022年7月9日(土曜日)衣笠商店街夏のはじめのイベント「夕涼み会」が行われました。

新型コロナウイルスの流行のため中止してから3年ぶりの開催です。

開催のチラシやプログラムは衣笠商店街のホームページ「夕涼み会(2022.7.9土)」に掲載しています。

写真につきまして

掲載写真については

「衣笠商店街⇒問い合せ」よりうけたまわっています。

▼写真の無断転載は禁じています。

衣笠商店街の広報に使う目的であれば、肖像権を考慮した上で使用可能です。それ以外の目的で使う場合はお問い合せください。

▼できるだけ、写真を撮らせていただいた方に声をかけていますが、もし「この写真載せないで!」というものがありましたら、下記、お知らせください。

・「記事の題名」または「掲載日付」

・「写真の番号」写真をクリックすると左下に掲載されている文字

・「削除の理由」